Faktencheck zur Sendung vom 06.04.2025

Bei „Caren Miosga“ finden lebhafte Diskussionen statt, in denen die Gäste oft in schneller Abfolge verschiedenste Argumente, Statistiken und Zitate heranziehen. Es bleibt in einer Live-Talkshow nicht immer die Zeit und Möglichkeit, alle Wortbeiträge und Sachverhalte umfassend und abschließend zu klären. Die Redaktion bietet daher an dieser Stelle einen Faktencheck. Dieser dient nicht allein der Prüfung der Aussagen, sondern soll auch Hintergrundinformationen, aktuelle Entwicklungen und zusätzliche Perspektiven vermitteln.

_________________________________________________________________

Wehrdienst? Wehrpflicht? Wehrgerechtigkeit?

Die Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin sagte in der Sendung (Minute 28:58):

„Die Frage der Wehrgerechtigkeit ist ja bei uns auch eine Verpflichtung. In der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht immer für diese Ungleichbehandlung entschieden und dafür auch gute Gründe ins Feld geführt. Ich glaube nur, dass wir in den letzten Jahren seit der Abschaffung in der gesamtgesellschaftlichen Debatte weitergekommen sind und dass das Verständnis ein anderes ist und dass es ein Risiko wäre, die Wehrpflicht wieder so einzuführen, wie man sie hatte, weil es definitiv Klagen geben wird, sei es von Frauen, die sich benachteiligt fühlen oder von Männern, die das unfair finden und ich bin mir nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht weiter so urteilen würde, wie es geurteilt hat.“

Was bedeuten Wehrpflicht und Wehrgerechtigkeit?

Wehrgerechtigkeit in Deutschland bedeutet, dass alle Wehrpflichtigen gleichberechtigt zur Verteidigung des Landes herangezogen werden können. Ziel ist es, eine faire Verteilung der Lasten und Pflichten zu gewährleisten (Quelle: Bundesverfassungsgericht, 31. Juli 2009). In Deutschland ist die Wehrpflicht in Artikel 12a des Grundgesetzes verankert und durch das Wehrpflichtgesetz geregelt. Demnach können Männer vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden (Quelle: Grundgesetz).

Bis zur Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 2011 galt diese ständig, also auch dann, wenn die Sicherheit der Bundesrepublik nicht militärisch bedroht war. Trotz des Gleichheitsgrundsatzes („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) in Artikel 3 des Grundgesetzes bleibt die Wehrpflicht auf Männer beschränkt. Das Bundesverfassungsgericht billigt dies als sogenannte „verfassungsimmanente Ausnahme“, da Artikel 12a GG die Wehrpflicht explizit für Männer vorsieht. Im Verteidigungsfall können aber auch Frauen (vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr) zu Sanitätsdiensten herangezogen werden, wenn deren Bedarf nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden kann. Sie dürfen aber auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden (Quelle: Grundgesetz).

Wie hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit entschieden?

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits mehrfach sowohl mit der Wehrpflicht als auch mit der Wehrgerechtigkeit in Deutschland auseinandergesetzt und in zahlreichen Entscheidungen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der allgemeinen Wehrpflicht geprüft. Dabei ist wiederholt bestätigt worden, dass die Wehrpflicht grundsätzlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist. So auch beispielsweise im Jahr 2002. Damals hatte das Landgericht Potsdam die allgemeine Wehrpflicht wegen der „fundamental veränderten sicherheitspolitischen Situation Deutschlands“ als verfassungswidrig eingestuft. Sie sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte. Die Bundesverfassungsrichter wiesen diesen juristischen Vorstoß als unzulässig zurück. Unter anderem mit der Begründung, dass die Wehrpflicht als eine verfassungsrechtlich verankerte Pflicht nicht gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss. Die Richter verwiesen in ihrem Urteil außerdem auf die bestehenden Bündnisverpflichtungen (Quelle: Bundesverfassungsgericht, 10. April 2002).

Ebenfalls 2002 beschäftigte sich das Gericht in Karlsruhe mit der Beschränkung der Wehrpflicht auf Männer. Die Richter entschieden, dass die ausschließlich für Männer geltende Wehrpflicht nicht gegen das Grundgesetz verstoße. Sie verwiesen darauf, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Verfassung den gleichen Rang habe wie die Heranziehung der Männer zur Wehrpflicht. Deshalb könne ein Verstoß nicht gegen das Gleichberechtigungsgebot ausgespielt werden. Männer seien demnach nicht benachteiligt. Das Bundesverfassungsgericht bezog sich bei seiner Begründung auf vorhergehende Rechtsprechungen und wies eine Vorlage des Amtsgerichts Düsseldorf als unzulässig zurück. Das hatte unter anderem darauf verwiesen, dass Frauen seit der Änderung des Artikel 12a GG im Jahr 2002 freiwillig Dienst mit der Waffe leisten dürfen. Die Karlsruher Richter sahen darin aber keine Verpflichtung des Gesetzgebers, auch Frauen zur Wehrpflicht heranzuziehen (Quelle: Bundesverfassungsgericht, 27. März 2002).

Auch das Prinzip der Wehrgerechtigkeit, also die gleichmäßige Verteilung unter den Wehrpflichtigen, wurde mehrfach thematisiert, so auch 2009. Auslöser des Verfahrens war damals ein junger Mann, der gegen seine Einberufung beim Kölner Verwaltungsgericht geklagt hatte. Die Kölner Richter waren der Meinung, dass es gegen die Wehrgerechtigkeit verstoße, dass nicht einmal mehr jeder fünfte Mann eines Geburtsjahrgangs einberufen werde und riefen daraufhin das Bundesverfassungsgericht an, das die Vorlage aber als unzulässig zurückwies. Die Richter betonten allerdings auch, dass Ausnahmen und Freistellungen sachlich begründet sein müssen, um Willkür zu vermeiden (Quelle: Bundesverfassungsgericht, 22. Juli 2009).

_________________________________________________________________

Wehrpflicht im Bundestag

Caren Miosga sagte in der Sendung (Minute 29:49):

„Für eine wie auch immer geartete Wehrpflicht müsste man das Grundgesetz ändern, weil Frauen noch gar nicht mit gedacht sind und für eine neue Regierungskoalition gäbe es da keine Zweidrittelmehrheit, weil die Linke nicht mitstimmen würde und die Regierungskoalition womöglich nicht mit der AfD stimmte.“

Wie könnte der Bundestag die Wehrpflicht wieder einführen?

Rein rechtlich gilt die Wehrpflicht in Deutschland nach wie vor. Sie wurde lediglich vom Bundestag im Jahr 2011 für Friedenszeiten ausgesetzt. Das dementsprechend geänderte Wehrpflichtgesetz besagt, dass die Dienstpflicht nur noch im „Spannungs- und Verteidigungsfall“ gilt. Einem Schreiben des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags zufolge schafft das Gesetz einen „Automatismus“, welcher die Wehrpflicht mit einer Feststellung eines konkreten Verteidigungsfalles wieder aufleben lässt. Der Bundestag hätte demnach die Möglichkeit, die geltenden Regelungen zum Wehrdienst zu reaktivieren. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Das Parlament könnte den einschränkenden Passus im Gesetz mit einfacher Mehrheit streichen. Oder der Bundestag stellt tatsächlich einen Spannungs- oder Verteidigungsfall fest. Dafür wäre allerdings eine Zweidrittelmehrheit notwendig (bundestag.de, 12.6.24).

Aktuell werden mehrere Modelle für eine neue Form des Wehrdienstes diskutiert. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat im Juni 2024 ein Mischmodell aus Pflicht und Freiwilligkeit vorgeschlagen: Ähnlich wie in Schweden, Dänemark und Norwegen solle es eine planmäßige Erfassung von männlichen Wehrpflichtigen geben. Junge Männer würden verpflichtet, einen Fragebogen auszufüllen, Frauen dürfen ihn freiwillig ausfüllen. Aus dem Kreis der Erfassten würden die Geeignetsten für die Musterung ausgewählt. Der Dienst selbst würde jedoch freiwillig sein. Die allgemeine Wehrpflicht soll demnach weiterhin ausgesetzt bleiben (Quelle: bpb, 13.6.24). Aufgrund der vorgezogenen Neuwahl ist der Gesetzentwurf nicht mehr verabschiedet worden.

In den aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD wird über die Frage des Wehrdienstes verhandelt. In dem an die Öffentlichkeit durchgestochenen Ergebnispapier, das in der Arbeitsgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik erstellt wurde, heißt es aus Sicht der Union: „Die massive Bedrohungslage gebietet eine glaubwürdige Abschreckung. Dazu ist ein konsequenter und rascher Aufwuchs unserer Streitkräfte notwendig. Deswegen wird die Aussetzung der Wehrpflicht beendet.“ Die SPD setzte dagegen bis zuletzt weiter auf Freiwilligkeit.

Sollte Deutschland eine Wehrpflicht für Männer und Frauen einführen, müsste das Grundgesetz, konkret Artikel 12a/Absatz 4, geändert werden (Quelle: Verfassungsblog, 8.3.24). Das wiederum ginge nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag. Heißt: Die neue Regierungskoalition aus Union und SPD bräuchte entweder auch die Stimmen der AfD oder die Stimmen von Grünen und Linken. Letztere schließen einen Kriegsdienst aber kategorisch aus.

_________________________________________________________________

Umfrage zur Wehrpflicht

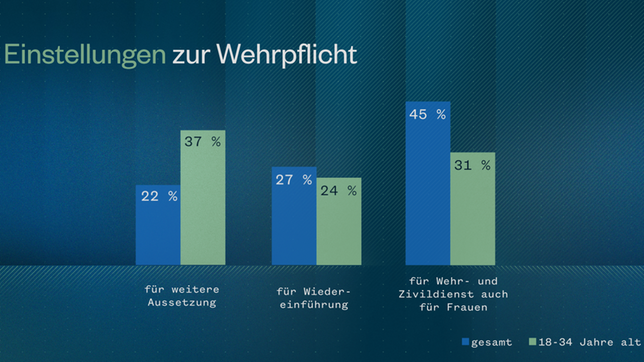

Bei der Debatte über die Wehrpflicht wurde eine Umfrage von infratest dimap (Minute 28:31) eingeblendet, laut der sich aktuell 22 Prozent der Befragten für eine weitere Aussetzung der Wehrpflicht aussprechen, 27 Prozent für deren Wiedereinführung und 45 Prozent für einen Wehr- und Zivildienst auch für Frauen. Jana Puglierin führte im weiteren Gesprächsverlauf an, dass diese Frage von verschiedenen Altersgruppen sehr unterschiedlich beantwortet werden würde.

Hintergrund:

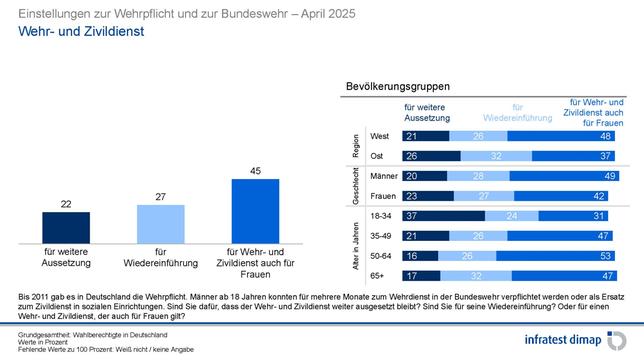

Die in der Sendung besprochene infratest dimap-Umfrage lässt in der Tat einen Unterschied zwischen den Altersgruppen erkennen: Die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen spricht sich zu 37 Prozent für eine weitere Aussetzung aus, 24 Prozent sind für die Wiedereinführung und 31 Prozent für einen Wehr- und Zivildienst auch für Frauen. Vergleicht man diese Zahlen mit der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen, zeigt sich ein anderes Bild: Hier sind lediglich 16 Prozent für eine weitere Aussetzung, 26 Prozent für die Wiedereinführung und 53 Prozent für einen Zivil- und Wehrdienst, der auch Frauen einschließt. In einem ähnlichen Bereich liegen die Angaben der Gruppe „65 Jahre plus“: Für die weitere Aussetzung sprechen sich 17 Prozent aus, für eine Wiedereiführung 32 Prozent und 27 Prozent sind für einen neuen Wehr- und Zivildienst auch für Frauen.

Weitere Angaben zur infratest dimap-Umfrage – inklusive Unterteilungen in Altersgruppen, Geschlecht und Region (Ost/West) – sind der folgenden Grafik zu entnehmen:

Weiterführende Infos zum Thema:

https://www.deutschlandfunk.de/bundeswehr-wehrdienst-wehrpflicht-personalmangel-debatte-100.html

Stand: 07.04.2025